摘要

自2015年首次直接探测到引力波以来,激光干涉引力波天文台(LIGO)及其国际合作伙伴处女座(Virgo)和神冈引力波探测器(KAGRA)组成的LVK网络,已将引力波天文学从一个划时代的发现转变为一个常规的宇宙观测工具。在过去的十年里,探测器灵敏度的显著提升——得益于量子工程等前沿技术的应用——使得探测到的黑洞并合事件数量从最初的个位数激增至数百例,极大地扩展了我们对致密天体物理的认知。本文将聚焦于近期探测到的一个关键事件GW250114。该事件源于约13亿光年外两个中等质量黑洞的并合,其信噪比之高前所未有。通过对并合后最终黑洞“铃振”阶段的精确分析,我们首次清晰地分辨出引力波信号中的多个“泛音”(准正规模),这为检验广义相对论在强引力场下的预言提供了最严苛的测试。更重要的是,这些精细的测量数据使我们能够以高达99.999%的置信度,验证了斯蒂芬·霍金在1971年提出的黑洞面积定理。该定理指出,在经典过程中,黑洞事件视界的总面积永不减小。我们的分析表明,并合后新形成的黑洞表面积确实大于两个初始黑洞面积之和,这为连接广义相对论与热力学的深刻思想提供了迄今最强的观测证据。这项工作不仅标志着引力波天文学进入了精密测量科学的新纪元,也为我们聆听宇宙最极端事件中蕴含的基础物理法则,打开了一扇全新的窗户。

引言:从一声宇宙的“啁啾”开始

我至今仍清晰地记得十年前的那个瞬间——2015年9月14日,一道信号抵达了地球。它不像我们习以为常的星光,不是电磁波,也不是高能粒子。它是一种更本质的振动,是时空本身的涟漪,携带

了13亿年前两个黑洞狂暴舞蹈并最终融为一体的秘密。这就是引力波,阿尔伯特·爱因斯坦在一个世纪前就用数学语言为我们描绘出的宇宙交响乐。那一天,我们LIGO的两个探测器,像一对巨大的耳朵,终于“听”到了这宇宙深处传来的、从未被听闻过的“啁啾”(Chirp)声。那一声“啁啾”,GW150914,开启了一个全新的天文学时代。我们不再仅仅是宇宙的“观察者”,也成为了“聆听者”。它证明了三位创始人——麻省理工学院的雷纳·韦斯、加州理工学院的巴里·巴里什和基普·索恩——长达四十年的梦想和奋斗是值得的,并为他们赢得了2017年的诺贝尔物理学奖。而今天,十年过去了,LIGO已经从一个创造奇迹的实验,演变成了一台高效运转的“黑洞搜寻机器”。我们不再为探测到一次并合而彻夜狂欢,因为现在,我们大约每三天就能“听”到一次。LIGO与欧洲的Virgo、日本的KAGRA组成了全球性的LVK网络,已经捕获了约300次黑洞并合事件。这十年,我们不仅在数量上取得了飞跃,更在“听”的质量上实现了革命性的突破。

时空交响曲:从独奏到合唱

什么是引力波?

想象一下,你向一个平静的湖面扔进一颗石子,水面会荡开一圈圈的涟漪。现在,把湖面换成宇宙的时空织物,把石子换成两个正在相互绕转、质量巨大的天体,比如黑洞。它们的运动会搅动周围的时空,产生一种以光速传播的涟漪——这就是引力波。当这涟漪扫过地球时,它会极度微弱地拉伸和压缩我们周围的一切,包括LIGO那长达4公里的探测器臂。

静态示意图:LIGO的工作原理

LIGO就像一个极其精确的“L”形尺子。一束激光被分成两路,分别在两条相互垂直的4公里长真空管道中来回反射,最后重新汇合。正常情况下,两条光路的光程完全相同,汇合时会因干涉而相互抵消。当引力波经过时,它会交替地拉伸一条臂、压缩另一条臂,导致光程差发生变化,从而在探测器上产生一个可测量的光信号。

十年间的发现井喷

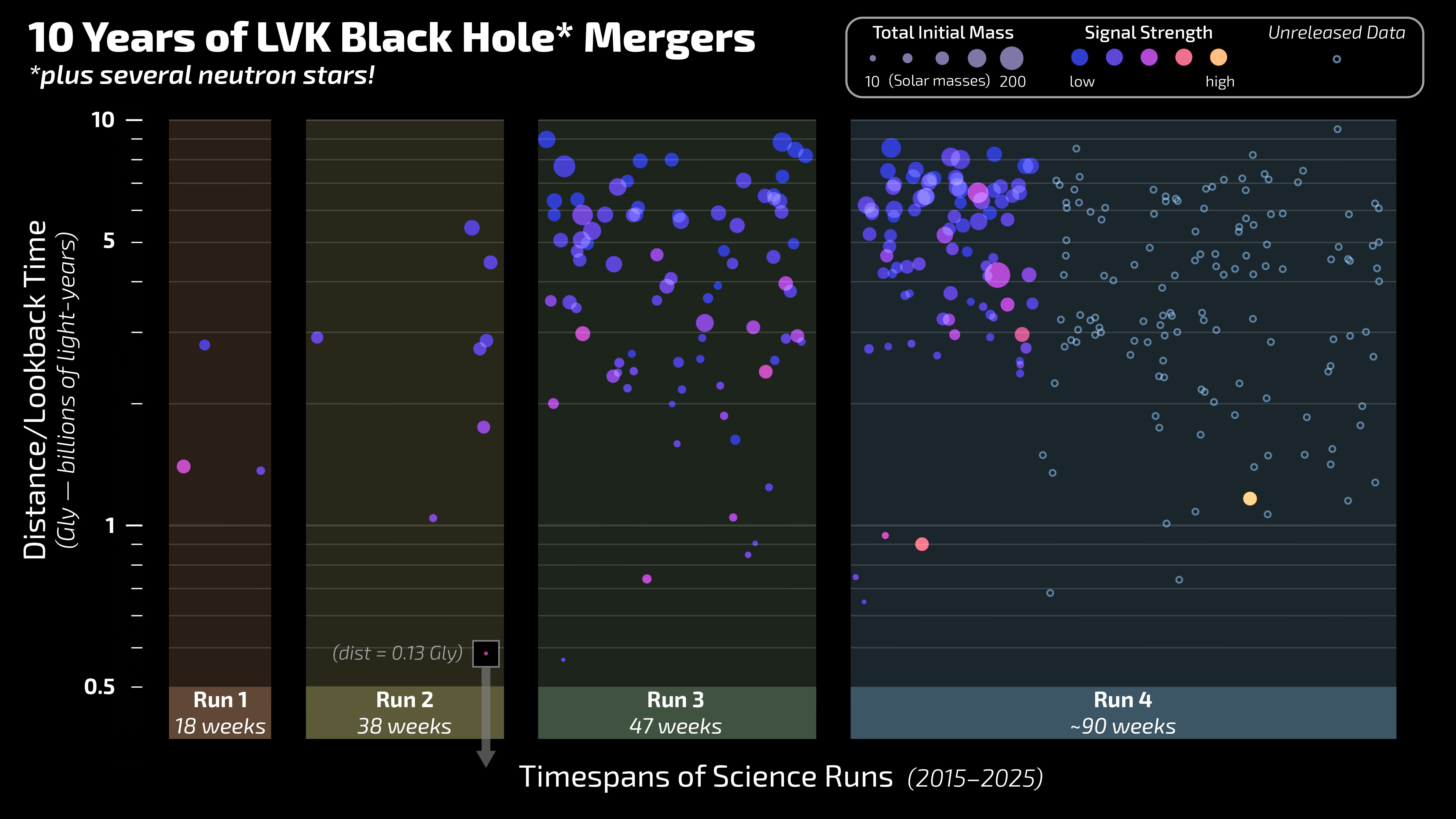

第一个发现(Run 1)是激动人心的,但也是稀疏的。在接下来的观测运行中(Run 2, Run 3),随着我们不断升级设备,发现的数量开始稳步增长。而现在,在第四次观测运行(Run 4)中,我们迎来了真正的“井喷”。这十年间,我们探测到的黑洞并合事件从寥寥无几增长到数百个,描绘出了一幅壮丽的宇宙图景。这些黑洞的质量、距离、自旋各不相同,每一次探测都在填充我们对这个“黑暗宇宙”的认知拼图。

静态示意图:LVK十年发现之旅

此图展示了从2015年到2025年,LVK网络在四次科学运行中发现的黑洞(及少数中子星)并合事件。纵轴代表事件的距离(回溯时间),每个点代表一次并合事件。点的大小表示总质量,颜色深浅表示信号强度。可以看到,随着运行次数增加,特别是进入Run 4,探测到的事件数量和距离都急剧增加。

磨砺宇宙之耳:量子时代的精密测量

能够探测到引力波,本身就是一项技术奇迹。引力波引起的时空畸变极其微小。以LIGO为例,我们需要测量的长度变化,小于质子直径的万分之一。这相当于测量到最近的恒星(约4光年外)的距离,精度要求达到一根头发丝的宽度。基普·索恩曾回忆说,当雷·韦斯在1972年首次提出LIGO的概念时,他觉得“这东西成功的可能性不大”。我们必须发明一整套全新的技术来对抗无穷无尽的噪声。

这十年,是我们与噪声持续战斗并不断胜利的十年。我们升级了反射镜的镀膜,使其几乎能100%反射激光;我们使用了“量子压缩”技术,这是一种巧妙的方法,通过“操纵”真空中的量子涨落,来超越传统测量所受到的量子极限。这听起来像是科幻小说,但它确实是我们日常工作的一部分。正是这些尖端技术的应用,让我们的探测器灵敏度大幅提升,能够“听”得更远、更清晰。

动画1:从噪声中“听”见信号

类比:想象在一场嘈杂的摇滚音乐会中,试图听清远处朋友的轻声耳语。最初,耳语完全被淹没。但如果你戴上一副神奇的“降噪耳机”(我们的技术升级),背景噪音被压制,那微弱的声音就变得清晰可辨。下面,你可以亲自体验这个过程。

状态: 待开始 | 信号清晰度: 极低

GW250114:迄今最清晰的宇宙回响

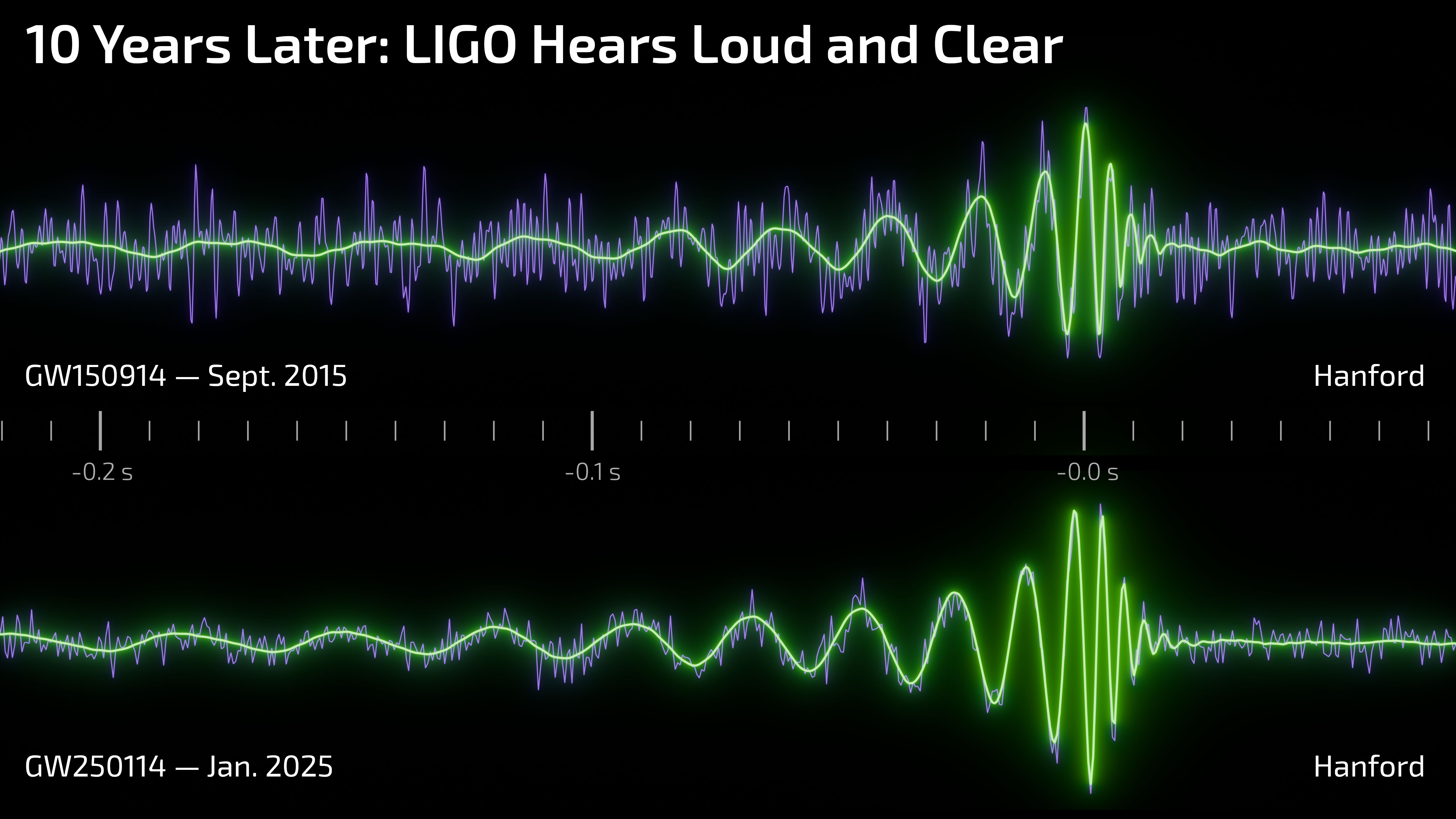

2025年1月14日,我们接收到了GW250114信号。这次事件在很多方面都与我们的第一次发现GW150914惊人地相似:都是来自约13亿光年外,都是由两个三四十倍太阳质量的黑洞并合而成。然而,当我们看到信号时,所有人都被震撼了——它实在是太清晰了!十年间的技术积累,在这一刻得到了最华丽的展现。

静态示意图:十年之差,天壤之别

上图是2015年的GW150914,下图是2025年的GW250114。紫色线是包含噪声的原始数据,绿色线是根据广义相对论预测的最佳拟合信号。你可以清楚地看到,在GW250114中,背景噪声(紫线的“毛刺”)被极大地抑制,使得真实的引力波信号(绿色波形)如水晶般清晰地显现出来。

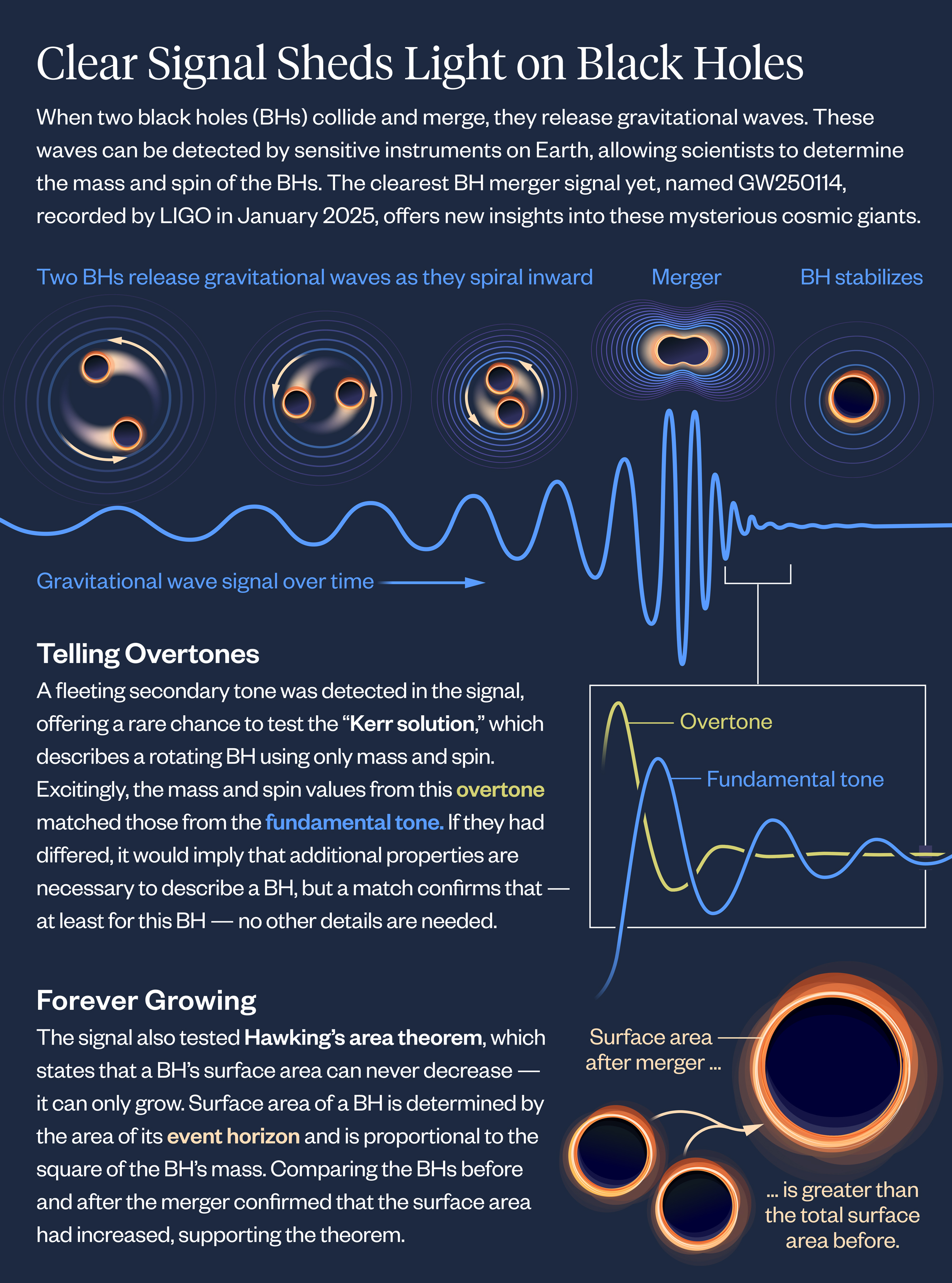

黑洞的并合过程大致可以分为三个阶段:旋进(Inspiral)、并合(Merger)和铃振(Ringdown)。

旋进:两个黑洞像一对优雅的舞者,在引力的束缚下相互高速旋转,越转越快,越靠越近。在这个过程中,它们不断地以引力波的形式向外辐射能量,发出的引力波频率和振幅都逐渐升高,形成我们听到的“啁啾”声。

并合:当它们最终接触时,会发生一个极其剧烈的过程,两个黑洞的事件视界融合成一个,形成一个更大的、但极不稳定的新黑洞。

铃振:这个新生的、畸形的黑洞会通过振动来稳定下来,就像一个被敲响的钟,会一边发出特定的声响一边恢复平静。这个阶段发出的引力波,就叫做“铃振”信号。

动画2:黑洞的终极华尔兹

类比:想象两个陀螺在光滑的桌面上旋转,它们因为摩擦不断损失能量,最终会螺旋式地靠近并撞在一起。黑洞的旋进与此类似,只是它们损失能量的方式是辐射引力波。这个动画展示了这一壮丽的过程。

阶段: 旋进 | 辐射能量: 低

聆听铃振:验证霍金的面积定理

GW250114的非凡之处,就在于它那清晰的“铃振”信号。这为我们提供了一个千载难逢的机会,去检验斯蒂芬·霍金在1971年提出的一个深刻理论——黑洞面积定理。

黑洞面积定理

这个定理的内容非常简洁:在任何经典物理过程中,黑洞事件视界的总面积永远不会减小。 \( \Delta A_{total} \ge 0 \)。 生活化的类比是,想象两个肥皂泡合并。合并后的新肥皂泡,其表面积必然大于原来两个肥皂泡的表面积之和。听起来很直观,但在黑洞的世界里,事情要复杂得多。

黑洞的面积不仅仅和质量有关。对于一个不旋转的(史瓦西)黑洞,其面积 \(A\) 由史瓦西半径 \(R_s = \frac{2GM}{c^2}\) 决定,公式为: $$A = 4\pi R_s^2 = \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4}$$ 这里的 \(G\) 是引力常数,\(c\) 是光速,\(M\) 是质量。可以看到,面积与质量的平方成正比。但是,当两个黑洞并合时,它们会以引力波的形式损失掉一部分质量-能量。同时,并合后的黑洞通常会高速旋转。对于一个旋转的(克尔)黑洞,其面积不仅与质量 \(M\) 有关,还与其角动量(自旋)\(J\) 有关: $$A = \frac{8\pi G^2 M}{c^4} \left( M + \sqrt{M^2 - \frac{J^2 c^2}{G^2}} \right)$$ 自旋的存在,会使得同样质量的黑洞事件视界变得更小。这就产生了一个悬念:并合过程中,质量的损失和自旋的增加,会不会导致最终黑洞的面积反而小于初始两者之和呢?霍金的定理给出了否定的答案。而要验证它,我们就必须精确测量出并合前后所有黑洞的质量和自旋。

铃振中的“泛音”

这就是铃振信号的关键作用。就像敲钟一样,钟声并不是一个单一的音调,而是由一个最响亮、持续最久的“基频”和一系列更高、衰减更快的“泛音”叠加而成。黑洞的铃振也是如此,这些音调被称为“准正规模”(Quasi-Normal Modes, QNMs)。每一个“音调”的频率和衰减速度,都唯一地由最终黑洞的质量和自旋所决定。

在以前的信号中,我们顶多能勉强识别出那个最响亮的“基频”。但在GW250114中,由于信号极其清晰,我们首次能够自信地从中分离出至少两个不同的“音调”——基频和第一个泛音!这就像我们不仅听到了钟声,还听清了它的和声。

动画3:解构黑洞的“和弦”

类比:一段复杂的音乐,其实是由多个简单的音符叠加而成。通过傅里叶分析,我们可以将复杂的声波分解成它的组成部分。下面,我们将对模拟的铃振信号做同样的事情,看看它是如何由基频和泛音构成的。

静态示意图:黑洞铃振与泛音

下图示意了黑洞并合后的“铃振”阶段:主模态与更高阶的泛音共同决定了波形的频率与衰减特性。

通过精确测量这些“音调”,我们反推出了最终黑洞的质量和自旋,并由此计算出它的表面积。结果显示,初始两个黑洞的总面积约为24万平方公里(相当于一个俄勒冈州),而并合后的新黑洞面积约为40万平方公里(相当于一个加利福尼亚州)——面积确实显著增加了!这次验证的置信度高达99.999%,远超2021年利用GW150914数据进行的首次尝试(95%)。基普·索恩曾说,如果霍金还活着,看到这个结果一定会欣喜若狂。

多信使天文学的黎明

我们的探索并未止步于黑洞。LIGO和Virgo也探测到了由中子星——另一种致密天体——并合产生的引力波。最著名的是2017年8月的那次史诗级事件GW170817,那是一对中子星的碰撞。与黑洞并合不同,中子星碰撞会产生剧烈的电磁辐射,也就是光。

在那次事件中,我们不仅“听”到了引力波,全球数十架望远镜还“看”到了从伽马射线到射电波的全波段电磁信号。这是人类历史上第一次同时使用引力波和电磁波两种“信使”来观测同一宇宙事件,标志着“多信使天文学”时代的正式开启。这就像看电影时,不仅能看到画面,还能听到声音,我们对宇宙事件的理解立刻变得立体和丰满起来。

动画4:宇宙的“声画同步”

类比:看到远处的闪电,稍后才会听到雷声。多信使天文学的目标就是同时捕捉到宇宙事件的“光”(电磁波)和“声”(引力波)。引力波探测器就像一个预警系统,一旦捕捉到信号,就会迅速向全球的天文台发出警报,引导它们对准目标天区进行观测。

状态: 等待中子星并合...

未来之声:聆听宇宙的拂晓

十年,只是一个开始。我们正在不断地改进现有的探测器,同时也在规划一个更加宏伟的未来。LIGO-印度台的建设将为我们的全球网络增加一个关键节点,极大地提高我们定位引力波源的精度。

更令人激动的是下一代地面探测器的构想,如美国的“宇宙探索者”(Cosmic Explorer)和欧洲的“爱因斯坦望远镜”(Einstein Telescope)。它们的探测臂将长达几十公里,灵敏度将是现有探测器的十倍以上。这意味着我们将能够“听”到宇宙中几乎每一次黑洞和中子星的并合,甚至能够追溯到宇宙诞生后最早形成的那一批黑洞。

动画5:扩展我们的宇宙听力范围

类比:从一个只能收听本地电台的老式收音机,升级到一个可以接收全球信号的卫星接收器。每一次探测器的升级,都极大地扩展了我们能够“听”到的宇宙范围,让我们能够探索更遥远、更古老的宇宙深处。

结语

十年前,我们打开了一扇全新的窗户,用一种前所未有的方式来感知宇宙。十年后的今天,这扇窗户已经变成了宽阔的大门。我们从聆听一声孤单的“啁啾”,到欣赏一整部时空交响曲;从验证一个百年预言,到为霍金的深刻洞见提供坚实的证据。我们正在绘制一幅前所未有的宇宙地图,其中充满了黑洞、中子星以及我们尚未知晓的奇迹。这旅程,才刚刚开始。